L’anno era il 542.

Costantinopoli brillava sotto la luce di un’epoca che sembrava destinata a durare per secoli.

Giustiniano, imperatore energico e visionario, stava tentando l’impossibile: ricostruire l’antica unità dell’Impero Romano, riportando sotto lo scettro imperiale Roma, Cartagine, Ravenna e persino parte della Spagna.

Le riforme legislative, i progetti edilizi e le guerre di riconquista avevano restituito prestigio alla corona imperiale.

L’Impero Romano d’Oriente appariva allora come l’ultimo grande baluardo della civiltà antica, mentre l’Occidente cadeva nell’oblio e nelle macerie.

Ma proprio nel momento del massimo splendore, un nemico invisibile si insinuò tra le mura dorate di Bisanzio, cambiando per sempre il corso della storia.

Il flagello silenzioso

La peste — la più terribile mai ricordata — fece la sua comparsa in Egitto, nel porto di Pelusio, crocevia di mercanti provenienti da Asia e Africa.

Procopio di Cesarea, lo storico di corte, ci racconta che la malattia si diffuse “come un vento maligno”, risalendo il Nilo, toccando Alessandria, poi Antiochia e infine Costantinopoli.

Era l’anno 542.

I primi casi furono ignorati, poi temuti, infine nascosti. Ma ben presto le voci divennero urla, e le urla silenzio.

In pochi giorni le strade della capitale si riempirono di cadaveri.

I sacerdoti non riuscivano più a benedire i corpi, i magistrati non avevano uomini per seppellire i morti.

L’odore della decomposizione divenne così intenso che lo stesso mare, dice Procopio, “sembrava respingere le onde verso la città come per disgusto”.

Nessuno era al sicuro: ricchi e poveri, senatori e servi, soldati e monaci cadevano allo stesso modo.

L’Imperatore stesso si ammalò, e per settimane il palazzo di Giustiniano rimase immerso nel silenzio.

I senatori temevano di annunciare la sua morte, le preghiere salivano al cielo da chiese e monasteri, ma l’epidemia non accennava a fermarsi.

Le conseguenze: un impero in ginocchio

Quando la peste finalmente si attenuò, lasciò dietro di sé un deserto.

Gli storici stimano che solo a Costantinopoli morirono tra i 200 e i 300 mila abitanti — quasi la metà della popolazione.

I contadini non lavoravano più i campi, le carovane non arrivavano alle città, e l’economia imperiale collassò in pochi mesi.

La macchina amministrativa si fermò.

Gli eserciti che combattevano in Italia e in Africa si trovarono senza rifornimenti né rinforzi.

Le guerre di riconquista si trascinarono lentamente, e l’ideale della restauratio imperii — il sogno più ambizioso di Giustiniano — si infranse contro l’invisibile forza della malattia.

Evagrio Scolastico e Giovanni di Efeso, testimoni di seconda generazione, descrivono la peste come un evento cosmico, non umano:

“Era come se la morte avesse deciso di abitare tra gli uomini.”

Queste parole ci fanno capire che, per i bizantini, la peste non fu solo un flagello fisico, ma anche spirituale.

Il mondo era stato punito, e l’Imperatore — colui che incarnava l’ordine e la legge — si era scoperto fragile, mortale, parte del dolore universale.

Un memento mori per l’Impero

La pestis Iustinianica durò, con ondate intermittenti, per oltre due secoli.

Tornò nel 558, poi nel 573, nel 599 e ancora nel VII secolo.

Ogni volta uccise, spopolò, fiaccò la resistenza dell’Impero.

Molti storici moderni la considerano la prima grande pandemia del Medioevo, con effetti simili — per estensione e impatto economico — a quelli della peste nera del Trecento.

Eppure, da quella devastazione nacque anche una nuova coscienza religiosa.

Giustiniano, sopravvissuto per miracolo, intensificò la costruzione di chiese e fondazioni pie: tra queste, la basilica di Santa Sofia, consacrata proprio in quegli anni, rimane il simbolo della rinascita spirituale dopo la tragedia.

La peste, come un marchio indelebile, cambiò la visione del mondo bizantino: l’Impero comprese che nessuna potenza terrena è eterna, e che persino la maestà imperiale deve ricordare la caducità della vita.

“Memento mori” — ricordati che devi morire — divenne più di una formula.

In ogni processione, l’Imperatore teneva tra le mani l’akakia, un piccolo sacchetto contenente cenere: la memoria costante del destino terreno di ogni uomo, anche del sovrano.

La peste come spartiacque

La peste non fu solo un evento sanitario, ma un punto di svolta nella storia geopolitica dell’Impero Bizantino.

La perdita di milioni di sudditi indebolì le finanze, ridusse l’esercito e rese vulnerabili i confini.

Fu questa fragilità che, qualche decennio dopo, permise ai Persiani e poi agli Arabi di espandersi in territori prima saldamente romani.

In un certo senso, il mondo mediterraneo uscì da quella crisi trasformato:

la cultura classica cedette il passo a una civiltà nuova, più spirituale, più orientata alla sopravvivenza che al dominio.

Giustiniano, l’ultimo imperatore romano, aveva visto l’apogeo e il declino dello stesso sogno in pochi anni.

Dalla storia alla memoria

Oggi, a distanza di quasi millecinquecento anni, la peste di Giustiniano continua a parlarci.

Non solo come fatto storico, ma come archetipo di vulnerabilità umana.

Ogni civiltà, quando si crede invincibile, deve confrontarsi con l’imprevisto, con ciò che non si può controllare.

E Bisanzio, maestra di resilienza, seppe trasformare la tragedia in memoria, la paura in fede, la morte in consapevolezza.

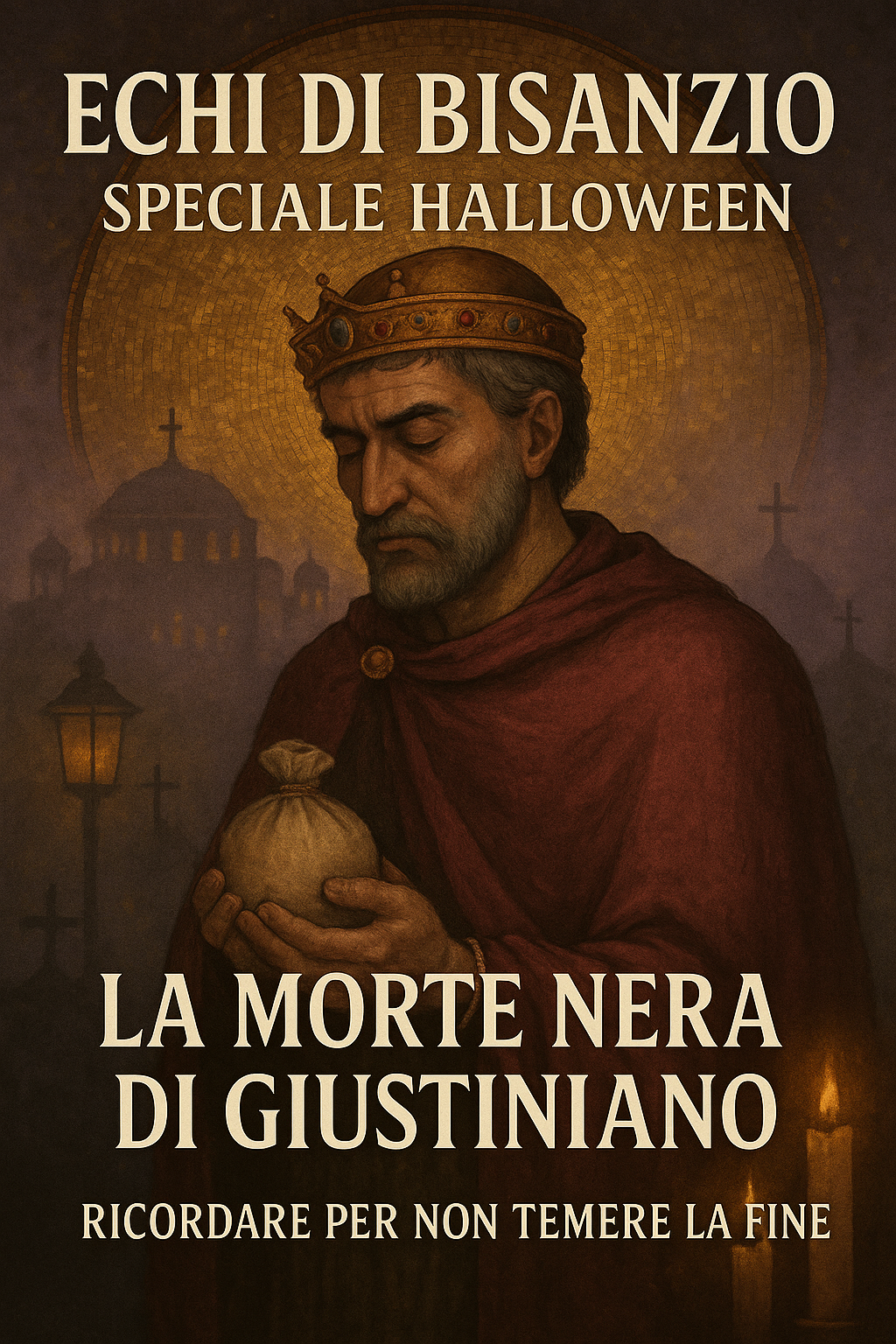

Ascolta la puntata speciale

Racconterò questa storia nella puntata n.48 di “Echi di Bisanzio”, intitolata “La morte nera di Giustiniano”, che uscirà il giorno di Halloween.

Un episodio che intreccia le parole di Procopio e le voci dei cronisti bizantini, restituendo il suono e il respiro di un’epoca sospesa tra vita e morte.

Una pubblicazione simbolica, in una data che ricorda il confine sottile tra il mondo dei vivi e quello dei morti — un confine che Giustiniano e i suoi contemporanei conobbero fin troppo bene.

O su qualsiasi Vostra piattaforma preferita, basta cercare “Echi di Bisanzio”